#定期テストと向き合う力を育てる

〜“結果”よりも“準備と振り返り”が学力をつくる〜

🧭 中学のテストは「勉強の進め方」が問われる

中学校の定期テストは、小学校の単元テストと大きく異なります。

範囲が広く、問題文も複雑になり、「覚える」だけでは太刀打ちできません。

最初のテストで戸惑うお子さんの多くは、

「何を・いつ・どう勉強すればいいのか」がわからない状態です。

だからこそ、“テスト勉強の型”を早めに身につけることがとても大切です。

📅 テスト勉強は「3ステップ」で考える

青葉学院では、定期テスト対策を「3つのステップ」で整理して教えています。

1️⃣ 理解する:授業内容を整理する

2️⃣ 定着させる:ワークや問題集で演習する

3️⃣ 確認する:ミスの原因を見直す

このサイクルを繰り返すことで、「ただやる勉強」から「考える勉強」に変わっていきます。

💬 結果よりも「過程」を見守る

テストの点数だけに注目すると、子どもは「結果が悪い=自分はダメ」と感じてしまいがちです。

でも本当に見るべきは、準備の過程です。

「前より早く準備を始められたね」

「計画的にやっていていいね」

そんな声かけが、子どもの努力を認め、次のやる気につながります。

青葉学院では、点数以上に“準備の姿勢”や“振り返りの力”を大切にしています。

一回一回のテストが、成長のチャンスになるように導いていきます。

💡 テスト後こそ成長のチャンス

テストが終わったあとの振り返りが、次への大きな一歩です。

どの教科で時間が足りなかったか

どんなミスをしたか

次はどう直せるか

この“振り返り習慣”を身につけることで、勉強が「一過性の努力」ではなく「積み重ねの学び」へと変わります。

🩵 青葉学院の考え方

青葉学院では、「できなかった」では終わらせません。

一つのテストを通じて、子どもたちが自分の課題に気づき、次に活かせる力を育てることを大切にしています。

点数の良し悪しよりも、「どんな準備をして、どう成長できたか」。

その積み重ねこそが、本当の“学力形成”です。

- HOME

- 新着情報

- 2025/10/20

- 中学スタートアップガイド 第3回

- 2025/10/15

- 中学スタートアップガイド 第2回

#中1春〜夏でつくる「勉強習慣の型」

〜“やり方”より“続け方”が大切〜

🕰️ 勉強時間より「リズム」を整える

中学生活が始まり、授業数も宿題もぐっと増えます。

「毎日何時間勉強するか」よりも大切なのは、いつ・どこで・どんな流れで学ぶかという“リズム”を作ることです。

たとえば、

学校から帰って15分だけ復習する

寝る前にノートを見返す

週末にテスト範囲を確認する

このような小さな積み重ねが、学習習慣の基礎になります。

📚 「勉強の型」を早めに身につける

中1の前半は、勉強の型=学び方のクセを作る大切な時期です。

型ができていないと、テスト前に焦ったり、課題をこなすだけの勉強になってしまいます。

青葉学院では、

「問題を解くだけで終わらない」

「できなかったところを“次にどうするか”考える」

という姿勢を指導の中で育てています。

「自分で考える勉強」ができるようになると、勉強時間の長さに関わらず、成果が出始めます。

🌿 習慣を“支える”家庭の関わり方

中学に入ると、保護者の方も「どこまで関わればいいのか」迷われる時期です。

大切なのは、“口出し”よりも“見守り”。

たとえば、

「今日はどんなことをやったの?」

「頑張ってるね、ちょっと休憩しようか」

といった声かけで、子どもの中に「応援してもらえている」という感覚が育ちます。

勉強を“叱る対象”ではなく、“応援する対象”に変えていくことが、長く続ける力を支えます。

💙 青葉学院の考え方

青葉学院では、**勉強の「やり方」より「続け方」**を重視しています。

短時間でも、自分で机に向かい、課題を整理し、次へつなげる――。

その一歩が「自立学習」のはじまりです。

習慣ができれば、学力の伸びは自然にあとからついてきます。

春から夏にかけて、子どもたちが“自分のペースで学ぶ力”を育てられるよう、私たちは一人ひとりに寄り添って支えています。

〜“やり方”より“続け方”が大切〜

🕰️ 勉強時間より「リズム」を整える

中学生活が始まり、授業数も宿題もぐっと増えます。

「毎日何時間勉強するか」よりも大切なのは、いつ・どこで・どんな流れで学ぶかという“リズム”を作ることです。

たとえば、

学校から帰って15分だけ復習する

寝る前にノートを見返す

週末にテスト範囲を確認する

このような小さな積み重ねが、学習習慣の基礎になります。

📚 「勉強の型」を早めに身につける

中1の前半は、勉強の型=学び方のクセを作る大切な時期です。

型ができていないと、テスト前に焦ったり、課題をこなすだけの勉強になってしまいます。

青葉学院では、

「問題を解くだけで終わらない」

「できなかったところを“次にどうするか”考える」

という姿勢を指導の中で育てています。

「自分で考える勉強」ができるようになると、勉強時間の長さに関わらず、成果が出始めます。

🌿 習慣を“支える”家庭の関わり方

中学に入ると、保護者の方も「どこまで関わればいいのか」迷われる時期です。

大切なのは、“口出し”よりも“見守り”。

たとえば、

「今日はどんなことをやったの?」

「頑張ってるね、ちょっと休憩しようか」

といった声かけで、子どもの中に「応援してもらえている」という感覚が育ちます。

勉強を“叱る対象”ではなく、“応援する対象”に変えていくことが、長く続ける力を支えます。

💙 青葉学院の考え方

青葉学院では、**勉強の「やり方」より「続け方」**を重視しています。

短時間でも、自分で机に向かい、課題を整理し、次へつなげる――。

その一歩が「自立学習」のはじまりです。

習慣ができれば、学力の伸びは自然にあとからついてきます。

春から夏にかけて、子どもたちが“自分のペースで学ぶ力”を育てられるよう、私たちは一人ひとりに寄り添って支えています。

- 2025/10/08

- 中学スタートアップガイド 第1回

#小6→中1の“ギャップ”を乗り越える

〜「自立」と「支え合い」が両立する最初の一歩〜

🏫 小学校と中学校はまったく別の世界

小学校では担任の先生が生活全般を見守ってくれましたが、

中学校では教科ごとに先生が変わり、授業・提出物・時間管理を自分で行う必要が出てきます。

この変化が「中1ギャップ」「中1ショック」と呼ばれる現象の大きな要因です。

特に春先は、

教科書の内容が一気に難しくなる

宿題や提出期限が増える

部活動や新しい友人関係がスタートする

といった変化が重なり、子どもたちにとって大きな負担となります。

💬 「できない」ではなく「まだ慣れていない」だけ

新しい環境に戸惑うのは自然なことです。

多くの子どもたちは「勉強が難しい」というよりも、「中学校の仕組みにまだ慣れていない」だけなのです。

青葉学院では、

「わからないことをそのままにしない」

「小さな成功体験を積み重ねる」

この2つを大切にしています。

日々の授業や課題を通して、「やればできる」「続ければ変わる」という実感を少しずつ重ねることが、自信と学ぶ意欲につながっていきます。

🌿 ご家庭でできるサポート

この時期、保護者の方の声かけが大きな安心につながります。

たとえば、

「今日どんな教科をやったの?」

「疲れてそうだね。休んでからにしようか」

そんな何気ない会話が、「見守ってもらっている」という気持ちを育てます。

焦らず、比べず、お子さまのペースを大切にしてあげてください。

💙 青葉学院の考え方

青葉学院では、「学びを通して自信を育てる」ことを大切にしています。

中学1年生の時期は、まさに“学び方の基礎”を築くとき。

勉強だけでなく、生活リズム・気持ちの整え方・目標の立て方など、

そのすべてが“これからの学びの土台”になります。

子どもたちが自分で考え、自分の力で前へ進めるように。

私たちは一人ひとりに寄り添いながら、確かな一歩を支えています。

- 2025/10/04

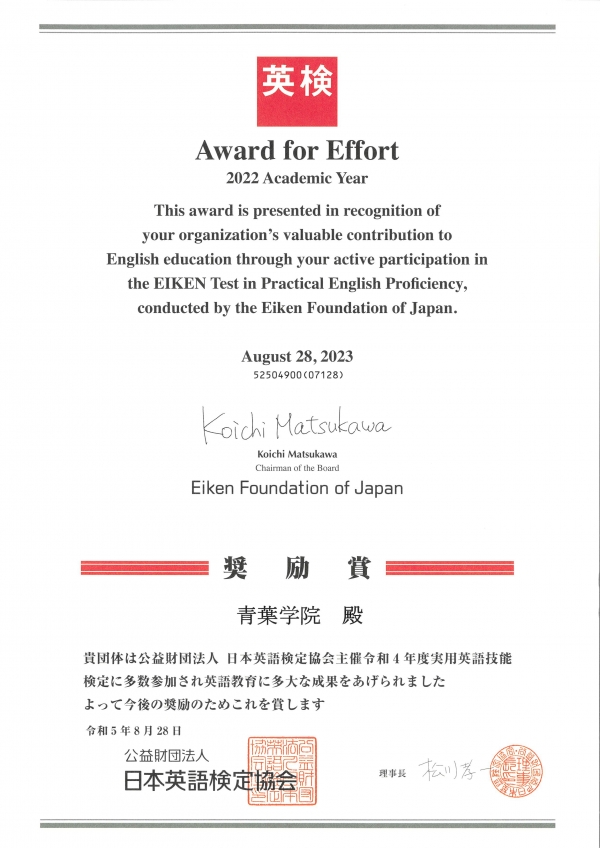

- ★英検®「奨励賞」を受賞!